-

记者21日从中国科学技术大学获悉,该校物理学院工程与应用物理系王少杰教授课题组,在磁约束聚变等离子体湍流输运和约束模式跃迁的大规模数值模拟研究中取得突破性进展。相关成果日前发表在国际期刊《物理评论快报》上。

-

日前,由中国船舶集团有限公司旗下上海船舶研究设计院(以下简称上船院)自主研发设计的1400TEU无舱盖集装箱船,获得来自比利时船东CMB TECH的订单。该型船是全球首艘氨燃料动力集装箱船,其成功签约标志着全球航运业在清洁能源领域又取得了重要突破,对引领航运业可持续绿色发展具有里程碑意义。

-

20日,记者从中国农业科学院获悉,该院饲料研究所反刍动物营养与饲料创新团队揭示了幼龄山羊的胃部微生物和抗生素耐药基因的变化规律,为通过调整山羊的日粮来调控耐药基因的传播提供了新思路。相关研究日前发表在国际期刊《微生物组》上。

-

近日,记者从中国科学院宁波材料技术与工程研究所获悉,该所先进纳米光电材料与器件团队通过开发“溶剂筛”,有效去除薄纳米片相,使钙钛矿材料的稳定性和发光性能大幅提升。由此制备出的钙钛矿发光二极管稳定高效,达到了商业化应用的要求。相关论文发表在国际学术期刊《自然·光子学》上。

-

2月19日,记者从江汉油田油气产能建设管理中心获悉,由该中心组织实施的焦页66东平台完成5口井压后钻井取心工作,5口井累计取心段长1000 51米,全平台整体收获率达99 58%。

-

19日,记者从中国农业科学院获悉,该院农业质量标准与检测技术研究所农产品质量安全风险评估团队揭示了斑马鱼肠-脑调节的关键机制,为理解肠-脑轴提供了新视角。相关研究成果日前发表在国际期刊《环境科学与技术》上。

-

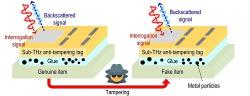

据美国麻省理工学院官网18日报道,该校研究人员利用太赫兹波开发了一种防篡改ID标签,其验证物品真假的准确率可达99%。该标签具有小巧、廉价和安全等优点。相关论文将在IEEE国际固态电路会议上发表。

-

香港科技大学19日透露,由该校校长叶玉如领衔的国际研究团队研发出一种血液检测技术,可早期检测阿尔茨海默病和轻度认知障碍,其准确率分别超过96%和87%。相关研究成果发表于《阿尔茨海默病与认知障碍症:阿尔茨海默病病人协会期刊》。

-

记者2月19日获悉,由中国海油自主研发的HAILOONG TOOLS(“海龙”工具)智能完井系统在番禺4-2油田某分支井成功应用,标志着我国海上油田分支井智能高效开发增添新的“利器”,助力海上油田增储上产。

-

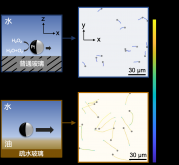

记者2月19日从哈尔滨工业大学(深圳)获悉,该院材料科学与工程学院王威教授团队发现,化学反应驱动微马达在油水界面显著加速。该发现揭示了微马达与环境之间复杂的物理化学相互作用,并为微马达在复杂环境中的实际应用打下基础。相关研究成果发表于《美国化学会志》上。

-

2月19日,记者从南方科技大学获悉,该校物理系副教授刘畅、教授刘奇航以及中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员乔山团队通过实验发现一类新型磁性材料——非常规反铁磁体。

-

2月18日,在沪宁沿江高铁金坛牵引所内,一台智能巡检机器人牢固悬于两排高压柜之间。该机器人正沿着“工”字型吊装轨道稳稳滑过一个个开关柜和保护屏,自动采集着温度、电压等数据。

-

东北黑土地被誉为“耕地中的大熊猫”,是保障我国粮食安全的“稳压器”和“压舱石”。

-

记者2月18日从天津港保税区获悉,区内企业天津鸿宇泰生物科技有限公司(以下简称鸿宇泰)自主研发的甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒、总前列腺特异性抗原(t-PSA)测定试剂盒分别获得国家药监局颁发的Ⅲ类注册证。

-

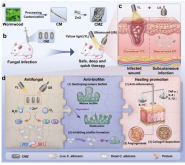

真菌感染通常由念珠菌为代表的、隐球菌和曲霉菌等致病菌引起,其中侵袭性念珠菌病是最大的挑战之一。由于这类真菌感染往往具备高侵袭深度,且易在皮下形成生物膜等特征,进一步增加了治疗的难度。

-

2月17日,第十四届全国冬季运动会(以下简称“十四冬”)在内蒙古自治区呼伦贝尔市开幕。记者从中国航天科工集团获悉,该集团二院23所航天新气象公司投入28套自动气象站、2套激光测风雷达、4套手持式微智气象站,保障此次赛事顺利进行。

-

2024年2月6日,随着“雪鹰601”固定翼飞机顺利在中山冰雪机场降落,中国第40次南极科学考察队成功完成南极研究科学委员会南极冰盖“环”行动组(SCAR RINGS)国际合作任务,填补了东南极我国中山站至比利时伊丽莎白公主站之间冰盖沿岸的关键数据空白区,将为精确评估这一扇区的冰流量和冰盖不稳定性提供重要依据,同时也提高了我国在南极科学考察领域的国际影响力。

-

苹果公司的虚拟现实(VR)头戴式显示设备Vision Pro 2月2日上市。苹果公司将其称为“空间计算机”,它也很快赢得了“迄今最先进的虚拟现实和增强现实眼镜”的赞誉,美国OpenAI公司首席执行官萨姆·奥尔特曼甚至称其为自iPhone面世以来“第二大令人印象深刻”的技术。

-

细菌的抗生素耐药性正在使许多现代药物失效,甚至可能引起全球公共卫生危机。现在,美国哈佛大学研究人员开发的一种新抗生素克服了抗生素耐药性机制。

-

转基因香蕉首次获准在农场种植。据英国《新科学家》网站16日报道,澳大利亚和新西兰监管机构近日批准经过转基因改造的“卡文迪许”香蕉在农场种植。这种名为QCAV-4的香蕉能抵抗一种在全球广泛传播的具有毁灭性的真菌菌株TR4。